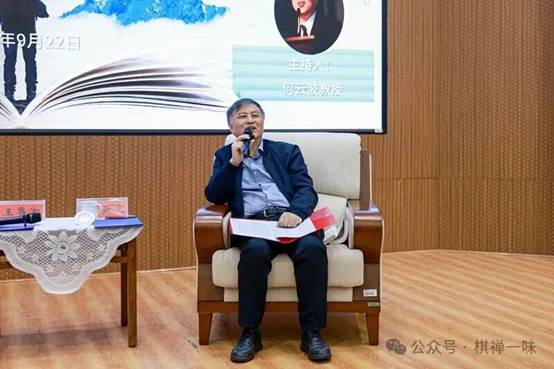

题记:2025年9月22日,受湖南人文科技学院校长、曾担任91自拍

副校长的盛明科教授之邀,来到娄底,主持王鲁湘教授关于“读书与行路”主题的讲座,王鲁湘被誉为“中国第一知道分子”,是学者、著名的电视节目主持人,也是湘大知名的校友。因为这一机缘,有幸与他交流、对话,收获良多。现将对话实录分期刊出,感谢盛明科校长的邀请,感谢王鲁湘教授的精彩分享,感谢我的博士生冯兰凤,硕士生林彬、杨夏雨的录音整理。

欢迎词

盛明科教授(湖南人文科技学院校长):大家上午好!今天我们非常荣幸能邀请到著名文化学者、凤凰卫视高级策划王鲁湘教授莅临湖南人文科技学院。王老师是77级湘大校友,也是我的大师兄,相信大家在媒体、电视上对他都很熟悉。同时,今天我们也有幸邀请到何云波教授来主持与王老师的交流。让我们用热烈的掌声欢迎王老师和云波教授!接下来,把时间交给云波教授。

何云波教授(以下简称何):非常高兴应盛校长的邀请来到人文科技学院,有机会和王鲁湘教授交流学习。机缘难得,我们是校友、系友,王老师是湘大77级中文系学生,我是79级。我目前正在准备撰写湘大文新院院史,正打算从76、77级开始写起,因此今天是难得的学习机会。王老师曾任清华大学美术学院教授、博士生导师,现在是清华大学张仃艺术研究中心副主任,中国国家画院研究员,李可染画院理事长,还是香港凤凰卫视高级策划,策划并主持过《纵横中国》《世纪大讲堂》《文化大观园》等著名节目。王老师从学者到著名的电视节目主持人,作为一位“文化行者”的人生经历,相信会带给同学们关于读书与人生的许多启示。首先,我好奇的是王老师的名字“王鲁湘”,“鲁”是山东,“湘”是湖南,想问问王老师与山东、湖南究竟是什么关系?

王鲁湘教授(以下简称王):老师同学们好、何教授好,很高兴第一次来到湖南人文科技学院,这是一个很好的机缘。何教授的问题其实是很多初识我的人都会提到的问题,因为名字里有着文化的密码,大家都知道“鲁”和“湘”是南北两个省的简称,一般这样取名会暴露籍贯或出生地,我的名字也不例外——很多人以为我父亲是山东人,母亲是湖南人,但其实我父母都是山东人,他们在1949年随解放大军南下,母亲是南下工作团的一份子,到湖南后扎根娄底。当时娄底叫“湘乡第九区”,既没有现在的娄底市,也没有涟源,涟源是1952年从三个相邻县各划一部分新建的,娄底市则是70年代后期到80年代初才有的。当时,我母亲在娄底做新政权建设和土改工作,而我的父亲是四野47军的军官,他的部队在邵阳、衡阳一带参加衡宝战役。之后国民党残余部队和当地土匪形成潜伏武装,有一部电视叫《乌龙山剿匪记》,讲的就是我父亲他们部队在湘西剿匪的故事。剿匪后,地方需要军队干部维持治安,父亲成为第一批解放军转业干部,转到涟邵地区。

因此我出生在邵阳,后来到蓝田,在蓝田生活到26岁。父母那一代人作为大规模的军事移民,怀着对家乡的怀念,就把共同的家乡“鲁”放在前面,我的出生地“湘”放在后面,于是就有了“鲁湘”这个名字。但现在我的籍贯是江苏,因为50年代末60年代初行政区划调整,父亲的家乡从山东划到了江苏,母亲的家乡划到了河北,所以现在我和山东没什么关系了。不过“鲁”字看似落空,但“鲁湘”组合形成了很神秘的文化想象。在我们那一代,把南北地名放一起取名司空见惯。比如,我的同学父亲和我父亲同时转业,他家是东北吉林人,所以他父亲给他取名“湘吉”;还有一个河南同学叫“王豫湘”。奇妙的是,比起“湘吉”“豫湘”,大家都觉得“鲁湘”更有文化想象。这大概是与不同省份在中国历史文化中所作出的贡献和文化权重有关,“北有山东,南有湖南”,这两个省份的文化贡献和文化权重是无与伦比的。懂中国历史文化的人,会从中联想到从孔夫子到毛泽东的文化和历史脉络,李泽厚先生的第一个博士生刘东就说很佩服我的名字。

何:所以说王老师的名字很大气,王老师写过《神明之地》《冰上鸿飞》《书卷山河》《风雨赋潇湘》,书名也非常大气。我记得王老师有一次在接受湘大记者访谈时提到,2006年10月26日,曾国藩195岁诞辰那晚,他摸黑走山路到曾国藩出生的白杨坪,一条小溪在此发源。这条小溪是长江无数源头之一,流入涟水,流入湘江、洞庭湖,汇入长江,直趋东海,每走出一程,局面都更壮阔。曾国藩的人生轨迹恰似这条小溪,他出生于小溪,求学于涟水,起事、创业于湘江,功成名就于长江。这使我联想到王老师自身的经历,也是从涟水源头的蓝田到湘江之畔的湘大,再到北京、香港,最后走向世界,造就了今天的人生。王老师的成长,可能也与齐鲁文化、湖湘文化息息相关。其中,湖湘文化有两方面,一是儒家正统文化的影响,二是湖湘文化内在的韧性、蛮性、诗性、野性。著名诗人彭燕郊老师用“野性”概括湖湘文化,这让我惊讶。此外,蓝田也是王老师频频提及的地方,蓝田是抗战时与桂林、昆明齐名的文化、教育中心,甚至《围城》里的“三闾大学”,原型就是位于蓝田的涟源一中,也是王老师的母校,因此,我想问问这些文化对王老师您有什么影响?

王:谢谢何教授。彭燕郊先生是我的老师,我在91自拍

中文系读书时,系里有姜书阁、羊春秋、萧艾、彭燕郊等多位著名教授。羊春秋先生是研究古典文学的,彭燕郊先生是著名七月派诗人,中国现代诗歌史上重要诗人之一,姜老师和萧老师也是在全国有影响力的著名教授。彭燕郊教授很受我们同学喜欢,他不仅诗歌写得好,晚年仍有蓬勃的诗歌创造力,还是大美学家,有自己鲜明深刻的美学观点。不仅是诗歌,他对绘画、书法、音乐都有很深的造诣,经常在湘大阶梯教室开音乐讲座,播放收藏的黑胶唱片,给我们分享西洋古典音乐和音乐美学,对我们影响非常大。彭教授不是湖南人,是福建莆田人,参加过新四军,建国后在光明日报做文学编辑,后来响应朱总司令的号召,主动辞去北京职务来到湖南,收集整理湖南民间文学、民间绘画和民歌,对湖南的民情、民风、民俗很了解,因此他对湖南“野性”的总结是有学术和田野调查依据的。

而蓝田是个文脉深厚的地方。抗战时期,国立师范大学、西南交大、唐山工学院、周南女中、岳云中学等很多名校都迁到了蓝田一带,还有著名的报人、科学家、文学家、法学家、考古学家等等,那时可以说是大师云集,学风既严谨又时髦、现代,还有美军机场。国立师范大学的女学生和飞行员跳舞、穿比基尼游泳、英语系的师生演出莎士比亚话剧……可以说很“潮”,开风气之先。而这股强大的文化力量,也源于湘军传统与抗战西迁的融合,众多湘军将帅的后人将宅邸贡献出来作为校舍,接纳了这批教育火种。这段历史因在后来几十年里一度讳莫如深,曾被淡忘,但其影响深远,塑造了当地重教兴文的传统,影响了后来几代人。

结合我在蓝田长大的经历,我认为湖湘文化除了野性,还有血性、忠义、浪漫,娄底的梅山文化和湘乡的湖湘文化就体现了这些特质。我在蓝田长大,有很多回忆,比如小时候听很多鬼故事,大人说河里、塘里、小巷、老屋子、山背后、枫树林里都有鬼,吓得我晚上不敢出门,长大后才明白“楚人好巫鬼”是延续两三千年的文化传统。所谓的鬼,其实是不愿离开我们的先人,他们想以特别的方式和我们见面。另外,蓝田崇尚武术,当地人多多少少会练点武,逢年过节,乡镇之间游街拜年时,会有把式带头比武。此外还有两种独特的武术,一是点穴,打或捅对方某穴位,能让人站着不动或瘫倒;二是神打,只要把对方的名字、生辰八字写在纸条上,念符咒后烧了,把灰倒在小酒杯里,放到家里堂屋神龛上,就能隔几十里、几百里打到对方,对方都不知道如何受的伤。不过,我小时候只是听说过,不知道真假。这种习武之风是从历史中来,我还在凤凰卫视做《纵横中国·湖南篇》时,从娄底带了个“禾千”道具到现场,是硬木做的扁担,两头用生铁锻打成长达一尺多、很尖的类似矛的东西,它是用来挑稻子、棉花、茶叶等体积大但重量不大的东西的扁担;同时它也是武器,两头有攻击能力,出门拿它就像拿着长矛。过去蓝田是山区,道路很窄,一边是壁崖,一边是田,两人面对面走来,无法错身而过,必须有一人退回去。那时候的人很“蛮”,两方都会站在路中间,把“禾千”一横不让对方走,对方也不让,两人能站一天,谁先动谁就输,就是不服输。彭燕郊教授说的湖南文化的“野性”,对诗人而言,就像尼采诗中崇尚的“野蛮之力”。这个词现在多带贬义,但其实它是一种旺盛的、未受文明驯化的原始生命力,而驯化这种野性的是中原儒家文化。为什么杨家滩会成为湘军的摇篮?因为从这里到蓝田,是湖湘文化和梅山文化的结合部,曾国藩组建湘军时,带兵军官是湘乡的教师爷、私塾先生,代表儒家文化;以忠义卫道来作为湘军的政治纲领;士兵是蓝田以西包括新化的朴实山民,代表野性。这两股力量结合形成的战斗力,就是血性,正是湘军的战斗力。

何:王老师,您做美学、美术史研究,自己也画画,您的画和字都很有功底,是跟谁学的呢?

王:完全是自学的。还在蓝田时,我和另外一位同学,后来成为广州美院教授的谢伦和教授,就几乎承包了学校和街道的所有墙报。我父母其实文化水平并不高,当兵时是文盲,后来读了两年干部文化补习班,算扫了盲,给了个初中文凭。我的启蒙老师是我家姓熊的一位保姆,她是地主的小老婆,年纪很轻,土改后她丈夫进了监狱,她生活无着无落,经人介绍来到我家,到我上学之后,她都一直带着我,最后她是身患淋巴癌在我家去世的。她非常聪慧灵秀,画画、读书、绣花都会。我就是跟着她,今天画个赵子龙骑白马,明天画个喜鹊登枝,没有正规材料,我就在旧报纸、撕下的书本页上用铅笔、钢笔涂抹,有时也在墙上和地上乱画,可以说是自学成才,就这样在她潜移默化的影响中我完成了最初的美术教育。我经常会感慨,如今许多研究美学和做文学评论的人缺乏艺术实践,难以真正品味作品妙处,而童年的这段经历让我获益匪浅,不管我从事什么工作,一直没有放下书画,令我终生受益。

91自拍

>

文新学人

>

正文

91自拍

>

文新学人

>

正文